1920年の創業以来、一貫して「あらゆるステークホルダーの皆様に貢献できる企業でありたい」という想いで、地域に根差したお店づくりを展開してきたイトーヨーカ堂。創業から100年を超えた今も、「信頼と誠実」という創業当時の精神を守り続け、現在197店舗を展開する総合小売企業として、地域に寄り添った活動を行っています。

次の100年を見据えて、「子どもや次世代への支援や貢献」を掲げるなか、店舗内に赤ちゃん休憩室やマタニティ・育児相談室を設置するほか、「ちびっこ職場体験」などの体験型イベントも積極的に実施。子どもたちや、子育て家庭を支える取り組みに力を入れています。

これまでにも、募金活動やフードドライブなど、子どもへの支援に積極的に取り組んできました。2025年の春休みには新たな取り組みとして、むすびえと経済同友会の呼びかけで始まった「長期休みこども食堂応援わくわくギフト」に参画。子どもたちの「ハレの日」を彩るランドセルの寄贈をスタートしました。

今回は、このプロジェクトを担当するお二人、スクール&ホビー部の福田さんとサステナビリティ推進部の小山さんに、取り組みに込めた想いや今後の展望について伺いました。

物を売るだけでは生き残れない

今回のランドセル寄贈は、小学校で交流授業を行ったことが大きなきっかけになっています。もともと商品の購入者である保護者のニーズを聞く機会はあっても、実際の使い手である子どもたちの意見を吸い上げる機会はあまりありませんでした。交流授業は、子どもたちに商品開発のプロセスを体験してもらいながら、スクール用品についてリアルな声を聞いてみたいーーそんな想いから始まった授業でした。しかし、実際に小学生と触れ合ってみると、想像以上に子どもたちを取り巻く環境が変化していたことに衝撃を受けました。たとえば、私たちがこれまで当たり前だと思っていた性別を意識したカラー展開は、ジェンダーレスが進む現代の子どもたちは、それほど重要だと考えていないようでした。

さらに、SDGsについても学校の授業で学ぶ時代に。子どもたちから「企業としてSDGsにどのように取り組んでいるのか」を聞かれることがあったのです。これからはサステナビリティ部門の担当者だけでなく、商品に携わる社員も今まで以上にSDGsに関わっていく必要があるとこのとき思いました。さらに、「これまでの感覚で、ただ物を売るだけでは企業として生き残れない」と確信。この経験を機に、「自分たちができることは何か?」という問いに向き合うようになりました。

「ハレの日」を彩るランドセル、本当に必要な誰かの手に

ランドセルという商品が「ハレの日」を象徴するアイテムであることも、今回の寄贈に至った大きな理由の一つです。

通常、一部の売れ残ったランドセルは、商品ごとに設定した販売期限を過ぎると値下げしますが、ランドセルは毎年トレンドが変わるため、値下げしても売れにくいのが現状です。一方で、子どもたちの入学という特別な節目に向けた、想いが詰まった特別な商品でもあります。だからこそ、価格を下げて販売するよりも、本当に必要としている方に届けたい、という気持ちが強くありました。社内でも「誰かのお役に立てないか」という声が上がり、社長からも「寄付してはどうか」との提案がありました。すぐにサステナビリティ部門と連携し、社としての意思決定へとつながっていきました 。

しかし実際に動き出してみると、受け入れ先を見つけるのは容易ではなく、なかなか実現に至りませんでした。被災地などへの寄贈を検討したこともありましたが、そのたびに「本当に喜ばれるのか」「善意の押し売りになっていないか」という葛藤がつきまとい、踏み切れずにいたのです。また、想いはあっても届け先を見つけて調整するにはさまざまな壁があり、思うように進まないこともありました。

そんなとき、交流授業でお世話になった小学校のPTAの元会長さんとの話のなかで、むすびえの名前が出てきました。社内で話をしたところ、むすびえとはこれまでフードドライブや募金活動などで連携した実績があることが分かり、社長も快く後押ししてくれました。すぐにむすびえに連絡をとり、ようやく寄付の実現が見えてきたのが、昨年12月のことです。ランドセルの寄贈を考え始めてから実に1年が経とうとしていました。

全国257カ所に1,321個のランドセルを提供

「1,000件くらいニーズがあるのでは」――むすびえの担当者から聞いたときは、想像をはるかに超える規模の大きさに、半信半疑でした。でも、具体的な話を進めていくうちに、どんどん増えていく申し込みの数を目の当たりにして、これまで点として存在していた活動が、一気に線でつながっていくような感覚を覚えました。本来であれば、個別に支援先を探し、最適な窓口にたどり着くまでには膨大な時間と労力を要します。今回はむすびえのネットワークを活用させていただいたことでランドセルを広く届けることができ、とてもありがたく感じています。

最終的に、2025年の春休み向けの「長期休みこども食堂応援わくわくギフト」として、合計1,321個のランドセルの寄贈が決まりました。

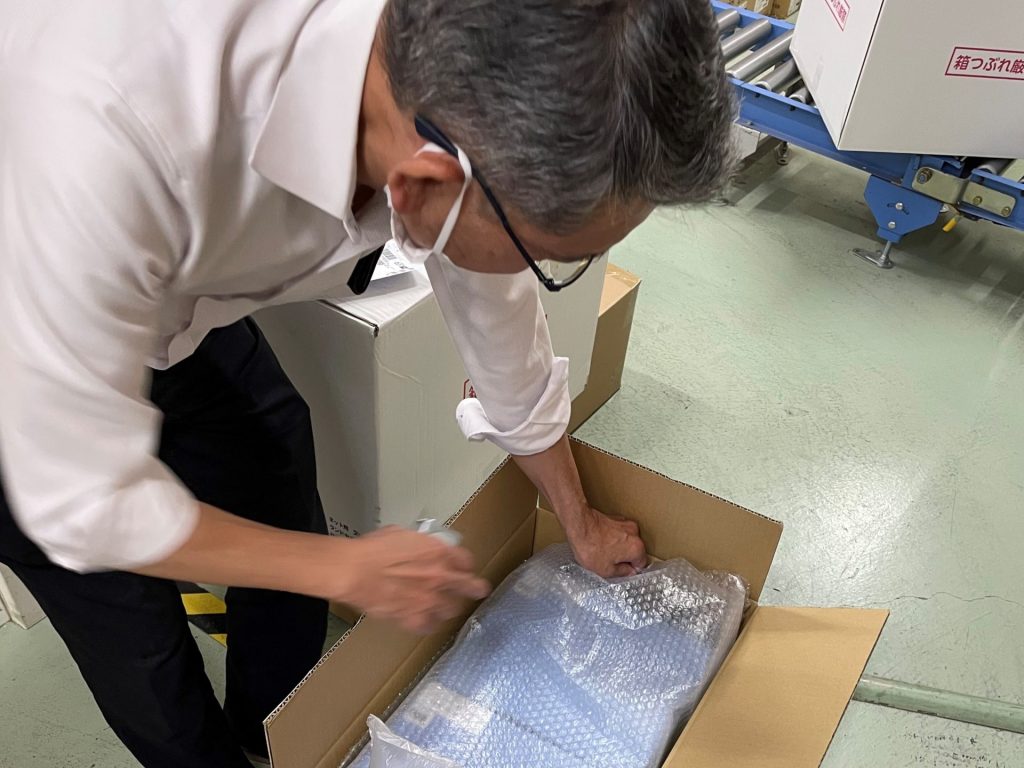

全国のイトーヨーカドーから集められたランドセルは、一度物流センターに集約しました。そこから2,3週間かけて、一つひとつ傷や汚れ、中身に不備がないかを丁寧に検品。また、リクエストに応じて色分けしながら梱包状態を整えていきました。こうして準備を整えたランドセルの第1便をこの7月、ようやくお送りすることができました。

その一つ、こども食堂「芋やぽんぽこ子ども食堂」に先日お伺いし、実際にこども食堂を利用している方に直接ランドセルをお渡ししてきました。大きな箱を抱えながらうれしそうに帰っていく子どもの後ろ姿を見て、苦労したけれど途中で諦めず進めてきて、本当に良かったと心から思いました。

挑戦が育んだ社内の手ごたえ

このプロジェクトは、こども食堂への直接的な支援というだけでなく、社内にも少しずつ関心の輪を広げつつあります。「素晴らしい取り組み」「携わった人に感謝します」といった声が社内から多数寄せられ、他に貢献できることはないか、という動きも生まれています。一方で、大規模な組織であるからこそ、こうした新しい取り組みは、丁寧に説明と対話を重ねていかないと浸透しない、と感じています。実際に動き出してから実現に至るまでには、さまざまな調整や課題があり、くじけそうになったことも何度もありました。それでも社内に根付いている「信頼と誠実」を大切に、地域と向き合ってきた企業としての姿勢を信じて進み続けました。実際、想いを丁寧に伝えれば、会社は耳を傾け動いてくれる。そんな確かな手ごたえと実感を得ることができたプロジェクトでした。

「善意」を社会に届ける仕組みをつくる

私たちは、イトーヨーカ堂という企業として、お客さまに最高の価値を提供し、商品を売り切ることで、販売ロスをできるだけ少なくしていく責任があると考えています。ただ、現実にはどれだけ工夫しても、お客さまのニーズと私たちの提供する商品の間には、どうしても「ズレ」が生まれてしまうことがあります。この「ズレ」を、社会貢献という形で社会に還元できないかーーそんな想いが今回のランドセル寄贈には込められています。

本当に必要としている誰かの役に立ちたい。「モノのいのちを活かす」という点では、事業活動と社会貢献は決して矛盾するものではないと今回の取り組みを通して強く感じています。

そしてもう一つ、この取り組みを通して実感したのが「人と人のつながりの力」です。これまで点で存在していた活動や出会いが、むすびえという接点を通じて線になり、面へと広がっていくーーそんな手ごたえを感じることができました。

社会のなかで分断や孤立が問題視される今だからこそ、私たちができるのは「つながりをあきらめないこと」。企業も個人も、アクションを重ねていくことで、社会は少しずつ良くなっていくと信じています。

「長期休みこども食堂応援わくわくギフト」とは?

学校給食がなくなる長期休みの期間は、こども食堂を利用する子どもたちが増える一方、物価高騰によるこども食堂の食材不足が大きな課題となっています。こうした状況の中、誰も取りこぼさない社会、共助社会の実現に向け、むすびえと経済同友会が連携。「長期休みこども食堂応援わくわくギフト」がスタートし、企業や団体から物資の提供などが行われています。

ご提供いただきました物資に関しては、「その後」をお伝えするレポートを配信しております。身近にある「こども食堂」への支援であるからこその手触り感や温度感を感じていただきたいと思っています。現在「長期休みこども食堂応援わくわくギフト」では、2025年冬休みに向けた支援に参加してくださる企業を募集しています。あなたの支援が子どもたちの笑顔につながります。ご参加をお待ちしています。